懲りたのでしばらくやらなかったが、穂木が水分不足で枯れなきゃいいんだと思って、やり方を変更してオレは再びやってみた。

こんなふうにだ。

しばらくしてから、癒合したかと思ってテープをはがしてみた。

接合面がまったく付いてない。

失敗だ!。

接合面が小さいから付かないのだと思って、今度は合わせ接ぎでやってみる。

後日、接ぎ木テープをはがして見てみると、まったく付いておらん!。

失敗だ!。

また日が経ち、その後、また改良案を思い付いた。

接ぎ木挿しの割接ぎは、穂に切り込み入れて、台にあたる穂はクサビ型に、つまり逆にすりゃいいんじゃないか?。

これを用土に挿すわけよ。

道具一式

今まで試行錯誤したおかげで、道具は大分揃ってきた。

この逆接ぎ挿しの構造上、深く挿さねばならないので、挿し木トレーに収まらないので、植木鉢に挿した。

約二ヵ月たって、気になってしょうがないので、見てみた。

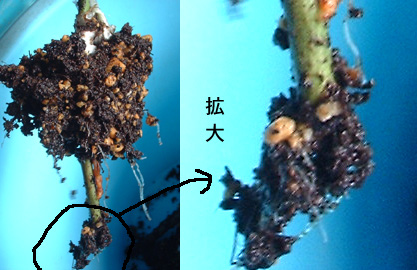

カルスは発生しているぞ。

そもそもカルスというものは、植物の体が損傷を受けたときに、傷口を癒合する物質らしい。

台木部分の穂木は、モヤシのような芽が伸びているものが多かったが、挿し穂の最下端の断面はカルスがちょびっとしか発生してない(写真内の下方)。

またちょっと日がたってから見る。

穂の下端からカルスは発生しているが、切断面は長いもののカルスが出てるのは最下端だけで、側面の切断面からはろくに発生していない。

カルスは切断面に発生するとはいえ、最も下端の箇所に発生しやすいものらしい。

ただし、台木部分の穂木は、黒ずんで枯れてしまったらしい。

それにしても、台木部分の穂木は、枯れてしまったものが半分以上という大発生!。

窒息か?。

またちょっと日がたってから、ほじって見てみた。

おおっ!、穂から発根してるぞ!。

でも、肝心の台木部分の穂木からは発根していない。

カルスがちょびっとあるだけ。

発根していても、台木部分の穂木はお亡くなりになってしまったものが多い。

こんなときは、接ぎ木挿し苗として失敗だけど、普通の挿し木苗として使える。

接ぎ木挿しをばらしてみた。

穂にカルスはあっても、台木部分の穂木のクサビ型には、まったくカルスが発生してない。

全然発生してない。

カルスというのは、下端には発生しやすくても、側面や上部には発生しにくいものらしい。

穂から根が出てて、台木部分の穂木にはカルスがあるなら、いずれは台木部分の穂木からも根がでるかも。

台木部分の穂木の下端が腐ってしまったものもあり。

こんなときは、刃物で下端を削り直しといた。

あれ?、これには発根しているぞ!。

おおっ!。

穂には発根していて、台木部分の穂木にも発根しているぞ!。

成功だっ!。

おおっ!、これらにも発根してる!。

やった、二〇〇六年現在、貴重なブルーベリー接ぎ木苗が複数作れたぞ!。

ただし!、成功したのは全本数のうち、一割ぐらいで、八割は失敗してしまった。

ともあれ、大事に養生しよう。